……..mise en service la première section du métro berlinois..

(Billet = Métro ,mais un peu trop )

Le métro de la capitale allemande s’étend sur 145,6 km, en 10 lignes dont 29 km en aérien et compte 195 stations. Mais avec deux gabarits (2,30 m et 2,65 m), peut-on parler d’un seul réseau ? Pour le voyageur , certainement , mais pas sur le plan technique. Comme Madrid, il y a, au plan technique, deux réseaux de métro ; sur le plan fonctionnel, peut-être même trois en intégrant la S-Bahn au rôle central sur l’axe est-ouest.

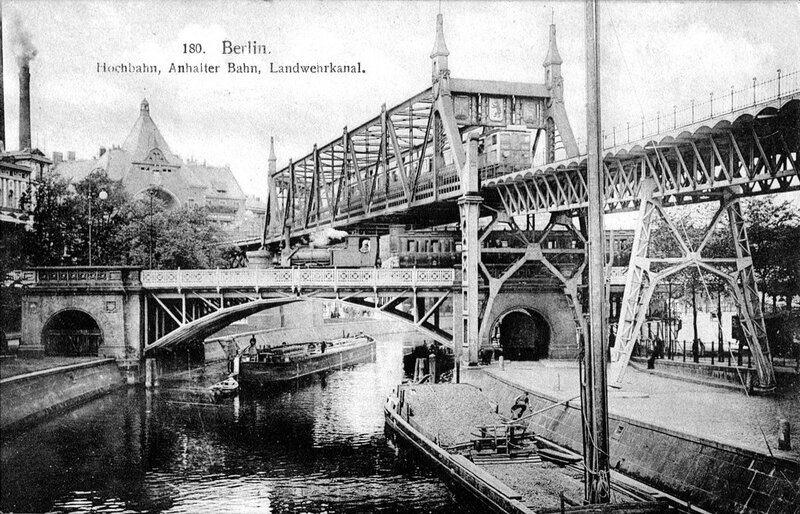

La station Bülowstrasse, caractéristique des premières réalisations du métro berlinois : On remarque évidemment la marquise extrêment travaillée tout comme le viaduc, alternant des structures courantes et des ouvrages plus travaillés au droit des chaussées. Les tramways circulaient au pied du métro, rappelant une disposition parisienne sur les actuelles lignes 2 et 6.

Siemens dote Berlin de son premier métro:

Berlin est la 5ème ville d’Europe dotée d’un métro. La première ligne, mise en chantier en septembre 1896, a été construite par »Siemens and Halske », déjà très engagé dans l’électrification des réseaux de tramways dans de nombreuses villes allemandes.( Siemens & Halske AG était une société allemande d’ingénierie électrique qui devint plus tard une partie de Siemens. Elle a été fondée le 12 octobre 1847 sous le nom de Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske par Werner von Siemens

et Johann Georg Halske)

Trois solutions ont été envisagées : en tunnel comme le Tube londonien, suspendu comme à Wuppertal, ou en viaduc. Cette dernière solution fut adoptée. La première section Straulaer Tor -Zoologischer Garten, avec une antenne vers Potsdamerplatz, fut donc rapidement mise en chantier, d’autant que la concession du Berlin Hoch-und-Untergrund Bahn prévoyait des pénalités en cas de retard à la livraison de la ligne. Or il fallut changer les plans des ouvrages aériens, déplaisant à la municipalité et à la population. Alfred Grenander reprit les plans pour proposer une nouvelle architecture au viaduc et aux stations. Il devint l’architecte du réseau pendant plus de 30 ans.

Arrivée d’une rame de la Hochbahn dans la station Schleisisches Tor (dont on aperçoit la marquise ?.)

Berlin Friedrichshain ( Station Schleisisches Tor ) 21 septembre 2016 . La rame est prise à peu près au même endroit, selon un angle différent et un peu plus de 100 ans après la carte postale précédente. Une rame A3L serpente sur l’ouvrage reconstruit : l’immeuble en pointe visible sur la carte postale n’a pas été reconstruit après les bombardements.

Il fallut aussi prendre en considération certaines demandes des municipalités riveraines, notamment de Charlottenburg, intéressée par le métro mais refusant une solution aérienne. Le nouveau plan fut validée par les autorités politiques le 1er novembre 1900 : 10,1 km principalement orientés est-ouest avec une antenne vers Potsdamerplatz accessible depuis les deux extrémités par un triangle établi à niveau.

Le site est Aujourd’hui,le site est méconnaissable et on peut tout juste se repérer grâce au canal : la Hochbahn croise ici les voies à proximité de l’ancienne Anhalter Bahnhof. En arrière-plan, on voit que le métro passe au travers d’un bâtiment, ce qui est toujours le cas aujourd’hui avant d’arriver à la station Gleiesdrieck. Une partie des terrains de l’ancienne gare accueille le musée des sciences et techniques dont on recommande la visite de la section ferroviaire.

Le 15 février 1902 était mise en service la première section du métro berlinois, entre Zoologischer Garten et Straulaer Tor via Potsdamerplatz, comprenant 5,4 km en viaduc et 1,6 km en tunnel. L’exploitation débutait avec deux types de service : ceux rebroussant à Potsdamerplatz et ceux empruntant le raccordement direct Mockenbrucke – Bulowstrasse.

Berlin Schöneberg – Denewitzplatz ( Avant 1914 ) Un site méconnaissable aujourd’hui, à l’ouest de la station Gleisdreieck sur la ligne U1. Le métro passe toujours dans immeuble ( ce n’est plus le même ) et il a été inséré dans un cadre en béton. Les livraisons se font encore à cheval, les tramways sont bien présents et les enfants jouent dans la rue. A gauche, les affiches placardées sur la colonne témoignent de l’intense vie culturelle berlinoise.

Le 17 août suivant, elle était prolongée à l’est jusqu’à Warschauer Brücke et le 14 décembre, elle atteignait la station Knie (actuellement Ernst-Reuter Platz) depuis Zoo.

Berlin Friedrichshain -(Oberbaumbrücke ) 11 septembre 2014 . Un des ponts les plus connus de Berlin et une des vues typiques de la première ligne du métro berlinois.

Les débuts de l’exploitation du métro ont été couronné de succès auprès de la population, motivant de nouvelles extensions au cœur de Berlin : en deux temps, le métro pénétraient au cœur de Berlin, dans Mitte, avec l’achèvement le 11 janvier 1908, de la section Potsdamerplatz – Spittelmarkt.

L’iconographie ancienne du métro berlinois est assez rare : Carte postale illustrant la nouvelle station Spittelmarkt, ses bancs de bois, sa signalétique originelle, mais aussi l’aménagement assez encombré de la partie centrale du quai avec les différents locaux dont celui du chef de station qu’on aperçoit à mi-quai.

La catastrophe de Gleisdreieck et la spécialisation des infrastructures

Le grave accident survenu à Gleisdreieck le 26 septembre 1908 remit en cause l’exploitation du réseau. Une prise en écharpe sur ce triangle à niveau provoqua la chute d’une rame sur la chaussée, faisant 21 morts et plusieurs dizaines de blessés. Cet accident mit en évidence les faiblesses d’une exploitation fondée sur des fréquences soutenues, plusieurs dessertes sur la même infrastructure et le principe de bifurcations à niveau.

Berlin Kreuzberg ( Station Gleisdreieck – Ligne U2 – ) Après la catastrophe de 1908, la bifurcation a été dénivelée. Ici une rame HK sur la ligne U2 dans la station inférieure. Les voies de la ligne U1 sont perpendiculaires et l’accès au quai s’effectue par les escaliers visibles au centre de la station.

Il fut immédiatement décidé de déniveler les raccordements et de modifier la géographie du réseau pour créer des lignes distinctes sur des voies dédiées. Ainsi allait officiellement naitre la deuxième ligne de métro. La nouvelle station Gleisdreieck ouvrait le 3 novembre 1912, précédant une année 1913 marquée par de nombreuses ouvertures : d’abord l’engagement concernant la desserte de Charlottenburg avec l’antenne Wittenbergplatz – Uhlandstrasse pour la desserte du très commerçant Kufurstendamm, le prolongement de la ligne de Mitte jusqu’à Schonhauserstrasse et l’ouverture d’une troisième ligne entre Nollendorfplatz et Thielplatz.

Berlin Halensee – Station Heidelbergerplatz – Ligne U3 – L’esthétique de cette station au sud-ouest de Berlin, proposant une correspondance avec la Ringbahn, mérite le détour. L’ambiance rétro est accrue par le matériel A3L très marquée sixties. © transporturbain

Autre commune ayant demandé à être desservie par le métro, Schoneberg avait également refusé la construction de viaducs sur son territoire : le Schoneberg U-Bahn d’une longueur de 2,9 km entre Nollendorfplatz et Innsbruckerplatz était mis en service en 1910 et n’a pas évolué depuis.

A la veille de la première guerre mondiale, Berlin disposait déjà d’un réseau de 38 km, établis majoritairement en tunnel à faible profondeur, avec un gabarit en largeur de 2,30 m, des quais de 90 m de long et une alimentation en 600 V par 3ème rail, le frotteur étant en contact au rail par le dessus.

Développement du réseau : Berlin prend son indépendance

Le succès de la première ligne suscitait la convoitise de nombreux industriels qui présentaient à la ville leurs projets, elle-même intéressée par un développement du métro mais moins dépendant d’un empire industriel comme Siemens.

L’annexion des communes limitrophes, formant le Gross Berlin, en 1920, allait donner un pouvoir beaucoup plus important à la ville sur le développement du réseau, avec plus d’indépendance vis-à-vis de la compagnie existante, afin d’imposer ses vues, à commencer par la desserte d’axes moins rentables, et sur le confort de voyage.

Berlin Tiergarten – Station Wittenbergplatz – 22 septembre 2012 – Regroupant 3 lignes de métro, la station Wittenbergplatz dispose d’une véritable petite gare très animée dans un cadre remarquablement préservé.

C’est ainsi que deux lignes d’orientation nord-sud avaient été mises à l’étude dès 1912 mais leur réalisation avait été ralentie par la guerre et la crise politique et économique subie après la capitulation allemande. La première devait desservir Mitte, notamment la prestigieuse et très animée Friedrichstrasse, tandis que la seconde était tracée plus à l’est, pas la non moins animée Alexanderplatz. Ce second itinéraire avait été envisagé par l’empire industriel AEG, qui voyait le moyen de s’imposer comme concurrent de la Hochbahn de Siemens. Cependant, la compagnie du Gesundbrunnen-Neukölln-Bahn fit faillite en 1919 et les négociations avec le Grosse Berlin n’aboutirent qu’en 1926.

Elles ont toutes deux été conçues aux nouvelles normes du réseau voulues par la ville, c’est-à-dire à un gabarit de 2,65 m et non plus 2,30 m avec des stations aux quais de 120 m de long. Si l’axe par la Friedrichstrasse, l’actuelle U6, dispose de stations encore à faible profondeur, l’autre ligne, l’actuelle U8, dispose de stations agencées avec une salle intermédiaire entre la voirie et les quais pour fluidifier les circulations en évitant les agglutinations dans les escaliers proposer des surfaces de commerce dans les stations.

Berlin Mitte -(Station Französischestrasse – Ligne U6 ) 20 septembre 2016 – Cette vue en gros plan d’une rame F92 permet d’illustrer la faible hauteur sous plafond des stations de la première ligne Nord-Sud du réseau, qui a cependant adopté le nouveau gabarit. Cette station fermera en 2019 lorsque sera enfin mise en service la ligne U5 entre Alexanderplatz et Brandenburger Tor, avec une nouvelle correspondance à la station Unter den Linden.

Berlin Mitte – Station Alexanderplatz – Ligne U8 – 26 septembre 2008 – Même à l’heure de pointe, l’affluence dans le métro reste modérée et correctement absorbée par le service. Les trains de 6 voitures sur les grands axes n’y sont pas étrangers. On notera que les quais légèrement plus longs que les rames, prévus pour 7 voitures, facilitent le travail du photographe, tout comme le bon éclairage des stations.

La première section entre Hallesches Tor et Stettiner Bahnhof put être mise en service le 30 janvier 1923, exploitée avec des rames à gabarit étroit dotées de comble-lacune en bois dans l’attente des premières voitures à grand gabarit.

Les mises en service se succédaient à un rythme régulier, pour exploiter dès que possible chaque section achevée. Le métro atteignait ainsi Tempelhof, en correspondance avec le Ringbahn, dès le 22 décembre 1929 et Grenzallee exactement un an plus tard par une antenne débranchée à partir de Mehringdamm.

Le Gesundbrunnen-Neukölln-Bahn était pour sa part inauguré le 17 juillet 1927 entre Boddinstrasse et Schönleinstrasse, offrant une correspondance à Hermannplatz avec la Hochbahn. Il était achevé, en quatre étapes successives jusqu’au 18 avril 1930, reliant la ceinture à Gesundbrunnen et Leinerstrasse.

Berlin Friedrichshain – Station Hermannplatz – Ligne U7 – 21 septembre 2012 – Elle fut appelée « cathédrale souterraine » à l’époque : la station Hermannplatz connecte les lignes U7 et U8. Elle a bénéficié d’un concours du grand magasin situé sur la place pour disposer d’un accès direct. C’est aussi une des plus élégantes stations du réseau dans un style très classique.

Deux mois plus tôt, le 21 février 1930, une nouvelle ligne d’orientation est-ouest était inaugurée entre Alexanderplatz et Friedrichsfelde, prévue dans les plans d’urbanisme.

Le chemin de fer suspendu façon Wuppertal fut envisagé pour l’actuelle ligne U8, avant de revenir à une solution plus classique compte tenu des oppositions.

Les heures sombres de Berlin

L’année 1930 devait constituer une rupture considérable dans l’essor du métro berlinois. La crise économique, doublée d’une crise politique avec la chute de la République, de la démocratie et l’avènement du régime nazi, allait se traduire par l’absence de toute extension du réseau. Certes, Albert Speer

, l’architecte du régime Nazi, avait imaginé une nouvelle ligne circulaire centrale et de nouvelles radiales vers les districts périphériques, mais aucune réalisation ne fut engagée. La priorité était donnée à l’automobile.

La chute du régime nazi ne fut obtenue qu’au prix de bombardements massifs, anéantissant Berlin : nombre de quartiers furent rayés de la carte, réduits en ruines. Le métro fut lourdement touché et rendu inexploitable : viaducs effondrés, tunnels percés, ateliers détruits, voitures soufflées, sans compter les inondations par l’infiltration des eaux de la Spree. Pas moins de 437 points d’impacts sur le réseau ont été dénombrés, avec 496 voitures détruites et plus de 400 morts.

Pour précipiter la chute du 3ème Reich, les bombardements alliés ont anéanti Berlin, nombre de quartiers étant rayés de la carte, intégralement détruits. Le métro était lui aussi en grande partie inexploitable, entre viaducs effondrés, tunnels percés, ateliers et voitures soufflés.

De la renaissance à la division

On a du mal à imaginer comment une ville à ce point ravagée put renaitre : en un peu plus de 6 mois, près de 70 km de lignes et 93 stations purent à nouveau être exploités, certes dans la plus grande précarité. Mais au travers du métro et des tramways eux aussi rétablis autant que possible, c’était aussi la renaissance de Berlin. Le réseau était complètement rétabli en 1950.

La guerre laissait une autre trace : partagée en 4 secteurs d’occupation, la ville allait devenir le théâtre d’une autre forme de guerre. A partir de 1953, de hauts-parleurs commencèrent à annoncer le passage de la frontière entre les secteurs occidentaux (français, anglais, américain) et le secteur soviétique. Les liaisons entre les secteurs Est et Ouest furent interrompus pendant la grève de 1953 après que l’armée américaine ait engagée un pont aérien pour ravitailler la ville.

Berlin Zehlendorf – Station Krumme-Lanke ( 1956 -)Le terminus de la ligne U3 au sud-ouest de Berlin avec le matériel type AII et son terminus en tranchée. On notera que la longueur de l’abri permet de protéger les voyageurs même sur des trains de 6 voitures.

Mais parallèlement, la ville essayait de vivre comme les autres : un nouveau plan d’extension du réseau, totalisant 200 km de lignes nouvelles, fut établi en 1955 avec pour première réalisation l’extension à Tegel inaugurée le 31 mai 1958. Une troisième liaison nord-sud fut également engagée entre Leopoldplatz et Spichernstrasse. Ironie de l’histoire, elle fut mise en service le 28 août 1961, mais intégralement tracée dans les secteurs occidentaux.

Le métro, un objet politique ?

La partition physique de la ville entraina celle des réseaux ferrés. Pour le métro, la ligne U1 fut limitée à Schleisischer Tor ; la ligne U2 coupée en deux lignes de part et d’autre de Potsdamerplatz ; les trains des lignes U6 et U8, qui se retrouvaient à relier des quartiers de Berlin-Ouest en passant sous Berlin-Est, traversaient à 30 km/h les stations du secteur soviétique sans arrêt, et sous un sévère contrôle militaire, les soldats en faction ayant été à leur tour cantonnés dans un bunker pour prévenir toute tentative de fuite à l’ouest.

En résumé, seule une moitié de la ligne U2 et l’intégralité de la ligne U5 étaient situées » à l’est », le reste du réseau était » à l’ouest ». La fracture politique fut donc aussi technique. Berlin-Est misait donc sur la S-Bahn et les tramways.

Il est un fait que le métro avait déjà connu un plus fort développement dans les quartiers ouest. A la partition de Berlin, la majorité du réseau s’est retrouvé dans les secteurs occidentaux. La construction du mur amplifia cet écart. Puisque Berlin-Est n’avait que deux lignes, le métro joua donc un rôle secondaire contrairement à la S-Bahn et aux tramways. A l’inverse, Berlin-Ouest boycotta la S-Bahn, supprima les tramways jugés d’un autre temps et d’un autre monde (les Etats Unis, le Royaume Uni et la France en faisaient autant), alors qu’ils étaient modernisés dans d’autres villes d’Allemagne de l’Ouest. Le choix du métro était donc aussi un choix politique. Berlin-Ouest engagea un plan de développement du métro, reprenant largement les préconisations de 1955.

Berlin Est ( Station Rosa Luxembourg Platz -)Ligne U2 ( 11 avril 1984 ) Le matériel type AII connut une longévité exceptionnelle du fait du manque de moyens. Qui plus est, Berlin Est n’ayant que deux lignes de métro, les investissements y furent des plus limités, la RDA privilégiant la S-Bahn.

A Berlin-Est, seule l’extension de la ligne U5 fut engagée, la S-Bahn ne pouvant accueillir une nouvelle branche, de Friedrichsfelde à Tierpark en 1973 puis à Honow en 1989. Pour réduire le coût des ouvrages, l’extension a été réalisée majoritairement à l’air libre.

Berlin Honow ( Station Honow – Ligne U5 – 22 mai 2012 – )Le terminus de la ligne U5, après une des rares extensions du réseau à l’époque à Berlin-Est, a poussé le métro aux limites du territoire du Grosse Berlin, à la frontière avec le land de Brandeburg. Une rame type H est au départ vers Alexanderplatz.

Berlin Pankow -(Station Pankow – Ligne U2 – 22 mai 2012 ) Les rames type G constituent un autre vestige de la partition du pays et de la ville. Peu commodes avec 2 portes par face seulement et d’une fiabilité aléatoire, elles jouent cependant les prolongations en attendant l’arrivée des rames type IK dont la production est assurée par Stadler.

Néanmoins, l’exploitant du métro à l’Ouest avait décidé de renuméroter les lignes avec des chiffres et avait étrangement laissé vacant le chiffre 5, anticipant une réunification du réseau…

A noter aussi quelques particularités durant la période de partition. En 1972, un tramway historique a circulé sur une section en viaduc de la ligne U2, inexploitée depuis la partition de la ville. De 1984 à 1991, des navettes automatisées à guidage magnétique ont été expérimentées, sans suite. Au chapitre des expérimentations, la ligne U9 fut exploitée en pilotage automatique avec conducteur, en utilisant le système LZB (déployé par la suite sur le réseau ferroviaire), de 1977 à 1993.

Réunification de l’Allemagne, de Berlin et de son métro

Le métro ne pouvait pas manquer de marquer l’histoire lors de la folle nuit du 9 novembre 1989, celle de la chute du mur, après l’annonce dans la plus totale confusion par le ministre de l’intérieur de la RDA de la fin des visas pour se rendre en secteur occidental. Le métro de Berlin-Ouest circula sans interruption toute la nuit et en engageant tout le parc disponible pour transporter les centaines de milliers de voyageurs ayant franchi le mur pour un soir. La force de la volonté de la population précipita les décisions. Outre la fin des contrôles dans les sinistres couloirs de la station Friedrichstrasse, la station Jannowitzbrucke était remise en service dès le 11 novembre avec les moyens du bord, pour rétablir une correspondance avec la S-Bahn, grâce au volontarisme des employés des réseaux. Dans la foulée Bernauerplatz et Rosenthalerplatz retrouvèrent leur fonction.

Les stations fantômes des lignes U6 et U8 étaient immédiatement mises en chantier : elles rouvraient dès juillet 1990. Parallèlement, la réunification des lignes fragmentées était engagée. Les travaux y étaient plus conséquents. Il fallut attendre 1993 pour restaurer la continuité de la ligne U2 et 1995 pour voir les trains de la ligne U1 revenir à Warschauerstrasse.

La priorité pour le gouvernement de l’Allemagne réunifiée mais aussi du Sénat de Berlin était clairement centrée sur le réseau ferroviaire pour rétablir les connexions nationales et régionales. A l’échelle de Berlin, la priorité allait très nettement à la S-Bahn et en particulier de la ceinture, qui avait payé un lourd tribut à la partition.

Le métro ne connut ainsi que de modestes évolutions, compte tenu des moyens consommés par le réseau ferroviaire : Wittenau en 1994, Hermannstrasse en 1996 et Pankow (U2) en 2000.

La réunification de l’Allemagne et la restauration de Berlin en tant que capitale a cependant fait émerger de nombreux projets de prolongement du métro, mais un seul a été engagé avec le prolongement de la ligne U5 d’Alexanderplatz à la nouvelle gare centrale inaugurée en 2006. Cependant, toute capitale soit elle, Berlin n’en reste pas moins une ville peu aisée et dont les budgets sont restreints.

Berlin Tiergarten (Station Zoologischer Garten – Ligne U9 – 20 septembre 2010 ) La ligne U9 a été réalisée entièrement à Berlin-Ouest et à grand gabarit. Elle bénéficie de rames série H. Le carrelage soigné et la décoration claire devait aussi incarner la primauté du métro, symbole occidental, sur la S-Bahn boycottée à l’ouest…

Des développements envisagés mais des réalisations très étalées… ou incertaines

L’extension de la ligne U5 constitue un des feuilletons berlinois qu’on croit sans fin. En 2009, une première section a été mise en service entre la gare centrale et la porte de Brandenburg, isolée du reste du réseau, deux rames ayant été rendues prisonnières de la ligne avant de refermer le tunnel ! La mise en service de la section Brandenburger Tor – Alexandrerplatz est désormais prévue en 2019. A cette date, la station Französische Strasse de la ligne U6 sera fermée au profit de la nouvelle correspondance à Unter den Linden avec U5.

Berlin Mitte -(Staton Hauptbahnhof – Ligne U55 – 22 mai 2012 ) Pour un parisien, la ligne U55 de Berlin, c’est un peu la ligne 3bis avec ses petits trains et son exploitation confidentielle, alors qu’elle dessert la gare centrale monumentale ! Les trains ont été descendus dans le tunnel et en sont prisonniers : seule une petite maintenance est assurée en attendant la jonction avec la ligne U5… qui ne cesse d’être retardée. Il leur faut tenir jusqu’en 2019 ! A 11h du matin, l’intervalle est de 11 minutes et l’ambiance désertique.

Deux nouvelles lignes figurent cependant dans la planification berlinoise, notamment une nouvelle ligne est-ouest et une diagonale entre Wittenbergplatz, Potsdamerplatz, Alexanderplatz et les communes du nord-est. Figurent aussi une jonction entre Ruhleben et Spandau, entre Uhlandstrasse et Adenauerplatz, entre Warschauerstrasse et Frankfurter Tor, ainsi qu’au-delà des terminus de Wittenau, Steglitz et Rudow. Néanmoins, leur réalisation reste incertaine car les budgets sont limités : toute capitale qu’elle soit, Berlin reste une ville à l’économie modeste. Les centralités économiques demeurent à l’ouest. Qui plus est, les projets ferroviaires restent nombreux, même après l’achèvement de la modernisation du Ringbahn, de la nouvelle gare et de la liaison ferroviaire nord-sud : on se contentera de citer l’antenne destinée à intégrer la gare centrale à la Ringbahn, amorce d’une nouvelle ligne nord-sud pour la S-Bahn.

Le réseau comprend de nombreuses réservations de stations, des tunnels inutilisés en prévision de prolongement, abandonnés ou redéfinis. Leur utilisation est aujourd’hui écartée, tant par leur réutilisation à d’autres fins que par les faibles ressources permettant d’envisager le développement le métro.

fralurcy.marin@gmail.com ….

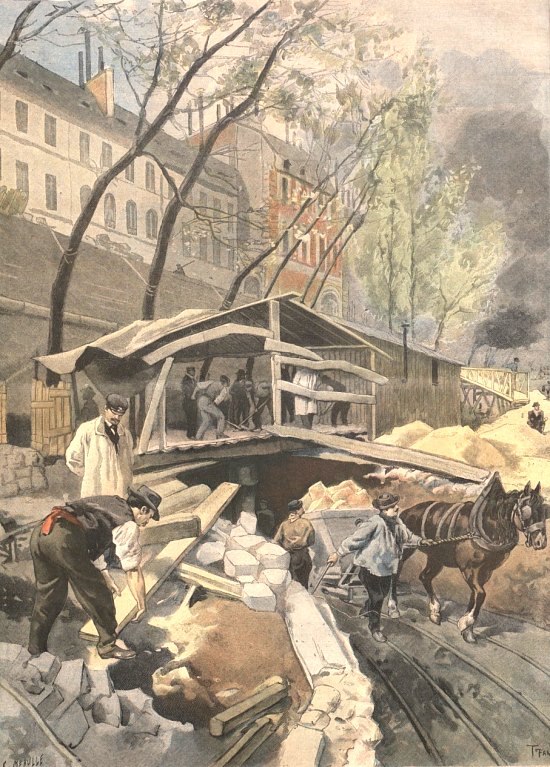

<==Travaux de construction du métropolitain en 1899 (image du net )

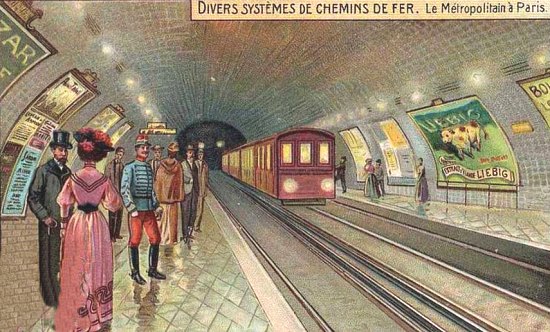

<==Travaux de construction du métropolitain en 1899 (image du net )  ( illustration du net métro 1930 )

( illustration du net métro 1930 )

…

… en 1914 :

en 1914 :